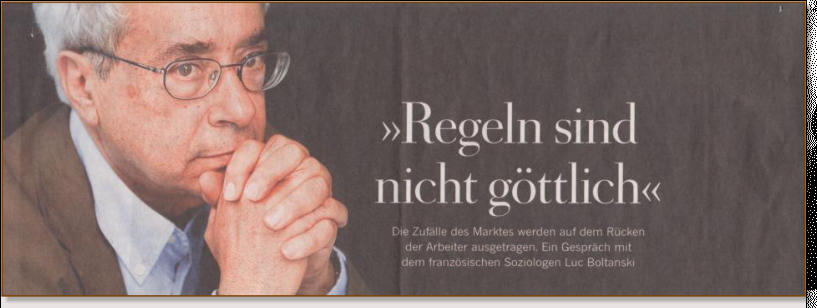

Die ZEIT: Herr Boltanski, in Ihrem neuen

Buch beschreiben Sie die heutige Politik

der pausenlosen Veränderung, des unausg-

esetzten Umbaus. Für Sie ist diese perma-

nente Revolution von Oben eine Form der

Herrschaft. Erstaunlicherweise nennen Sie

in Ihrem Buch nicht die Person, die diese

Herrschaftsform verkörpert, nämlich

Nicolas Sarkozy.

LUC BOLTANSKI: Das muss ich auch

nicht. Es ist jedem Leser klar. Ich schreibe

über das Thema »Wofür steht der Name

Sarkozy?«, um einen Buchtitel des Philo-

sophen Alain Badiou zu zitieren. Allerdings

wurde dieses Etwas schon unter Giscard

d'Estaing geboren.

ZEIT: Sie meinen die Idee der Unaus-

weichlichkeit andauernder Reformen.

BOLTANSKI: Und die Idee, dass Wille und

Notwendigkeit in eins fallen müssen.

ZEIT: Ein historischer Materialismus a la

Thatcher.

BOLTANSKI: Oder ein Hegel, der unter die

Liberalen gefallen ist und sagt: »Es gibt

keine Alternative.« Und jeder Widerstand

dagegen gilt als zwecklos und reaktionär.

Das ging einher, schon unter Giscard, mit

einer zweiten Entwicklung: mit dem

Wachstum der Kompetenz unserer

Mächtigen. Sie verfügen über die Leit-

wissenschaft des späten 20. und des frühen

21. Jahrhunderts, die Wissenschaft vom

Management. Unsere Linke irrt sehr, wenn

sie vom Rückzug des Staates spricht; lesen

Sie nur Le Monde diplomatique: Da

herrscht immer noch die Rollenverteilung

zwischen dem bösen Neoliberalismus und

dem guten Staat, der so schwach geworden

sei. Stattdessen haben wir seit 40 Jahren

noch nie so viel Staat wie heutzutage

gehabt! Nur ist es eben ein anderer Staat;

er wird geführt wie ein Unternehmen, das

unablässig umgebaut wird.

ZEIT: Damit alles beim Alten bleibt?

BOLTANSKI: Ja, aber was ist das, was

bleibt? Ich arbeite gerade an einer Kritik

der Verschwörungstheorien. Denn das

muss aufgeklärt werden: Gibt es überhaupt

eine herrschende Klasse, oder gibt es

wenigstens Netze, haben sie Knoten, oder

ist das alles nur im Fluss? Es gibt zurzeit

keine wirklich stabilen Begriffe davon, wie

Herrschaft, Kapitalismus und Staat

funktionieren. Nur eins ist gewiss: Alle

Beherrschten werden gezwungen, die

permanente Veränderung mitzumachen.

ZEIT: Das tut oft weh.

BOLTANSKI: Eine meiner Studentinnen

hat ein Vierteljahr bei France Telecom

gearbeitet und mir gesagt: Wäre ich

geblieben, hätte ich mich umgebracht. Das

war, bevor von den Selbstmorden in der

Firma gesprochen wurde.

ZEIT: Karl Marx schrieb, dass die Despotie

im Betrieb und Anarchie im Markt

einander bedingen.

BOLTANSKI: Die Frage lautet: Auf wem

lasten die Zufälle des Marktes? Die Antwort

von heute: auf den Arbeitern.

ZEIT: Und das ist eine Form von Herr-

schaft. Sie untersuchen Formen der

Herrschaft, und Sie sagen, dass gesell-

schaftliche Herrschaft sich zwar auf

Normen stützt, die Herrschenden aber über

sie hinweggehen.

BOLTANSKI: Die Beherrschten und

die Herrschenden haben ein

unterschiedliches Verhältnis zu den Regeln.

Ein Herrschender weiß, dass die Regeln

konstruiert sind, denn er ist Teil jener Welt,

in der diese gemacht werden. Er kann die

Regeln interpretieren, flexibel mit ihnen

umgehen, er kann ihren Geist wahren,

indem er sie nicht buchstabengetreu befolgt

und so weiter. Sie kennen das bestimmt aus

Ihren Interviews.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

BOLTANSKI: Wenn Sie mit Verantwort-

lichen sprechen, haben Sie dann noch nie

gehört »Das war am Rande des Erlaubten«

oder »Wenn ich mich wortgetreu an die

Regeln gehalten hätte, dann hätte ich das

nie geschafft«?

ZEIT: Ja, da schwingt sogar Stolz mit.

BOLTANSKI: Aber gewiss! Auf den Mut,

auf das Unbotmäßige. Wohingegen die

Beherrschten daran erkannt werden, dass

sie die Regeln bis aufs Wort befolgen

müssen. In Wahrheit tut freilich niemand

exakt das Vorgeschriebene.

ZEIT: Hätten Sie ein Beispiel?

BOLTANSKI: Viele! Etwa aus der

Arbeitssoziologie. In der modernen Fabrik,

die just in time produziert und liefert, darf

beispielsweise niemand irgendwelche Lager

haben, um sich ein wenig Spielraum zu

schaffen. Aber wir haben in unseren Unter-

suchungen herausgefunden, dass das

Management sehr wohl Ausnahmen zu

finden weiß, sich das Leben zu erleichtern.

Und die Arbeiter auch! Nur dass diese das

heimlich tun, und wenn ein Manager

vorbeikommt, werden die aufgesparten

Teile schnell auf einem Lastwagen ver-

steckt. So, und die Idee meines neuen

Buches ist eben die, dass über solche Über-

schreitungen offen gesprochen werden

sollte. Dass Regeln und Institutionen eben

Arrangements und nicht göttlich sind.

ZEIT: Ihr neues Buch heißt »Soziologie und

Sozialkritik«. Worin besteht die gesell-

schaftliche Rolle der Kritik?

BOLTANSKI: Der Ausgangspunkt des

Buches ist, dass die Gesellschaft Institu-

tionen braucht. Nicht weil sonst jeder

gegen jeden kämpfen würde. Ich bin da

nicht so pessimistisch wie die traditionelle

politische Theorie. Aber weil jeder wissen

muss, woran er ist. Wenn Sie zum Beispiel

einen Artikel schreiben wollen, aber Ihre

Kinder toben herum, wollen fernsehen,

Zimmerfußball spielen oder Rockmusik

hören, dann müssen Sie die Situation, die

Beteiligten und ihre Interessen definieren,

ihnen jeweils eine bestimmte Qualität

zumessen. Sie entscheiden darüber, was

jetzt wichtig ist.

ZEIT: In der Gesellschaft ist das genauso?

BOLTANSKI: Das Problem ist, dass in

der Gesellschaft kein menschliches

Wesen auf Dauer diese Autorität haben

kann. Jeder Mensch hat einen Körper,

steht in Zeit und Raum und auf seinem

Standpunkt. Wie soll er da eine über-

individuelle Autorität haben?

Andererseits können wir nicht in einer

Welt leben, in der es keine stabilen

Bestimmungen dessen gibt, was als real

gilt. Also brauchen wir ein Wesen ohne

Körper, ein im körperlichen Sinn nicht

existentes Wesen.

ZEIT: Die Götter.

BOLTANSKI: Oder den Staat.

Institutionen eben. Sie geben an, was als

Realität gelten soll. Sie unterscheiden

zwischen Lärm und Musik, oder

zwischen dem, was gut für Europa ist

und was nicht. Das Problem ist nur:

Körperlose Wesen können nicht

sprechen. Sie brauchen Sprecher. Die

unterscheiden sich schon äußerlich von

anderen Menschen, etwa durch die

Uniform, durch Abzeichen und Anzüge.

Freilich kann man immer Zweifel hegen,

wer da gerade spricht: Ist es die

Institution? Ist es doch nur das

Individuum?

ZEIT: Ist das die Aufgabe der Kritik?

BOLTANSKI: Eine ihrer Aufgaben. Eine

gute Gesellschaft ist diejenige, in der

zwar Institutionen existieren, sodass

nicht ohne Unterlass alles und jedes neu

verabredet werden muss, aber in der

diese Institutionen zugleich und

pausenlos kritisiert werden können. Ein

Universum, in dem nur die Institu-

tionen das Wort fuhren, wäre

eindimensional.

ZEIT: Und bewegungslos.

BOLTANSKI: Weswegen es das in

Reinform auch nicht geben kann. Ich

diskutiere darüber viel mit meinen

Kollegen von der Anthropologie und

behaupte: In jeder Gesellschaft gibt es

Kritik, mal mehr, mal weniger, aber

eindimensional ist keine.

ZEIT: Wie weit gehen Sie, wenn Sie

sagen, Institutionen sind letztlich sozial

konstruierte Fiktionen?

BOLTANSKI: Man spricht ja gern

davon, dass alles Mögliche nur soziale

Konstruktion sei. Aber für die Gesell-

schaft ist es nötig, dass diese Konstruk-

tionen fixiert werden, man könnte

sagen: essentialisiert, sodass sie also

eine Essenz werden, auf die man sich

verlassen kann.

ZEIT: Ein Beispiel?

BOLTANSKI: Wenn jemand sagt: »Das

hier ist ja kein echtes Seminar«, dann

gibt es eine Vorstellung davon, was ein

echtes Seminar ist.

ZEIT: Eine Wahrheit.

BOLTANSKI: Aber nicht eine, die vom

Himmel gefallen ist. Sie muss jederzeit

kritisiert werden können.

ZEIT: Und ist selbst ein Werkzeug der

Kritik.

BOLTANSKI: In dem neuen Buch

unterscheide ich mehrere Formen der

Kritik. Die reformistische Kritik zeigt

beispielsweise, dass die Wirklichkeit

nicht der Selbstbeschreibung der

Institutionen entspricht. Zum Beispiel:

»Man hat die Wahl gefälscht.« Diese

Kritik prangert etwas an, geht aber auch

mit etwas Bestehendem konform,

nämlich mit dem Prinzip fairer Wahlen.

Sie bestärkt die bestehende Ordnung.

ZEIT: Und die radikale Kritik?

BOLTANSKI: Ihr Ausgangspunkt ist das

existenzielle Erleben. Sie bringt es zur

Sprache, sie bringt es in die Realität.

Wobei ich glaube, dass das vor allem in

der Kunst möglich ist.

ZEIT: Sie dichten und schreiben

Theaterstücke.

BOLTANSKI: Ich muss dort nicht den

Zwängen des Argumentierens folgen.

Das Schöne am Theater ist, dass Sie das

Gegenteil dessen sagen können, was Sie

denken. Sie müssen das Gesagte nicht

rechtfertigen.

ZEIT: In der Literatur ist die Kritik also

freier als außerhalb?

BOLTANSKI: Ja, sie ist anderswo sehr

strengen Regeln unterworfen. Sie wird

normalisiert. Nehmen Sie zum Beispiel

Leserbriefe, in denen sich Menschen

über Ungerechtigkeiten beschweren; ich

habe das einmal untersucht. Da wird

unterschieden, welche Beschwerde

seriös ist und welche offenbar von einem

Verrückten stammt. Also müssen Sie Ihr

Anliegen so formulieren, dass Sie keiner

für verrückt halten könnte. Eine Grenze

der Kritik.

ZEIT: Was wäre das Projekt, das sich

gegen Verhältnisse von Abhängigkeit

und Unterdrückung in Stellung bringen

ließe?

BOLTANSKI: Projekte entstehen erst in

den Revolten.

ZEIT: Nicht vorher?

BOLTANSKI: Nur in wenigen Köpfen.

Aber die Geschichte der Französischen

Revolution und später der Arbeiter-

bewegung zeigt, dass es der Empörung

bedarf, damit neue Ideen entstehen. Sie

finden diesen Gedanken letztlich schon

bei Friedrich Schiller und natürlich bei

Karl Marx. Die Entfremdung ist so groß,

dass man noch nicht einmal weiß, was

das Gute ist. Nur das Böse ist allzu sehr

bekannt. Nein, man fängt stets erst mit

dem an, was man nicht will. In der

Negativität.

ZEIT: Es gibt vieles, was Sie von dem

Philosophen Alain Badiou trennt...

BOLTANSKI: Alles!

ZEIT: ... nur eben das nicht.

BOLTANSKI: Und wissen Sie auch,

warum? Weil er von Jean-Paul Sartre

kommt, der uns gelehrt hat, dass das

Positive aus der Negativität entsteht.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE GERO VON

RANDOW

DIE ZEIT, Juli 2010

Siegfried

Trapp

Willkommen

Bienvenido

Welcome

© strapp 2011

Die ZEIT: Herr Boltanski, in Ihrem neuen

Buch beschreiben Sie die heutige Politik

der pausenlosen Veränderung, des unausg-

esetzten Umbaus. Für Sie ist diese perma-

nente Revolution von Oben eine Form der

Herrschaft. Erstaunlicherweise nennen Sie

in Ihrem Buch nicht die Person, die diese

Herrschaftsform verkörpert, nämlich

Nicolas Sarkozy.

LUC BOLTANSKI: Das muss ich auch

nicht. Es ist jedem Leser klar. Ich schreibe

über das Thema »Wofür steht der Name

Sarkozy?«, um einen Buchtitel des Philo-

sophen Alain Badiou zu zitieren. Allerdings

wurde dieses Etwas schon unter Giscard

d'Estaing geboren.

ZEIT: Sie meinen die Idee der Unaus-

weichlichkeit andauernder Reformen.

BOLTANSKI: Und die Idee, dass Wille und

Notwendigkeit in eins fallen müssen.

ZEIT: Ein historischer Materialismus a la

Thatcher.

BOLTANSKI: Oder ein Hegel, der unter die

Liberalen gefallen ist und sagt: »Es gibt

keine Alternative.« Und jeder Widerstand

dagegen gilt als zwecklos und reaktionär.

Das ging einher, schon unter Giscard, mit

einer zweiten Entwicklung: mit dem

Wachstum der Kompetenz unserer

Mächtigen. Sie verfügen über die Leit-

wissenschaft des späten 20. und des frühen

21. Jahrhunderts, die Wissenschaft vom

Management. Unsere Linke irrt sehr, wenn

sie vom Rückzug des Staates spricht; lesen

Sie nur Le Monde diplomatique: Da

herrscht immer noch die Rollenverteilung

zwischen dem bösen Neoliberalismus und

dem guten Staat, der so schwach geworden

sei. Stattdessen haben wir seit 40 Jahren

noch nie so viel Staat wie heutzutage

gehabt! Nur ist es eben ein anderer Staat;

er wird geführt wie ein Unternehmen, das

unablässig umgebaut wird.

ZEIT: Damit alles beim Alten bleibt?

BOLTANSKI: Ja, aber was ist das, was

bleibt? Ich arbeite gerade an einer Kritik

der Verschwörungstheorien. Denn das

muss aufgeklärt werden: Gibt es überhaupt

eine herrschende Klasse, oder gibt es

wenigstens Netze, haben sie Knoten, oder

ist das alles nur im Fluss? Es gibt zurzeit

keine wirklich stabilen Begriffe davon, wie

Herrschaft, Kapitalismus und Staat

funktionieren. Nur eins ist gewiss: Alle

Beherrschten werden gezwungen, die

permanente Veränderung mitzumachen.

ZEIT: Das tut oft weh.

BOLTANSKI: Eine meiner Studentinnen

hat ein Vierteljahr bei France Telecom

gearbeitet und mir gesagt: Wäre ich

geblieben, hätte ich mich umgebracht. Das

war, bevor von den Selbstmorden in der

Firma gesprochen wurde.

ZEIT: Karl Marx schrieb, dass die Despotie

im Betrieb und Anarchie im Markt

einander bedingen.

BOLTANSKI: Die Frage lautet: Auf wem

lasten die Zufälle des Marktes? Die Antwort

von heute: auf den Arbeitern.

ZEIT: Und das ist eine Form von Herr-

schaft. Sie untersuchen Formen der

Herrschaft, und Sie sagen, dass gesell-

schaftliche Herrschaft sich zwar auf

Normen stützt, die Herrschenden aber über

sie hinweggehen.

BOLTANSKI: Die Beherrschten und die

Herrschenden haben ein unterschiedliches

Verhältnis zu den Regeln. Ein

Herrschender weiß, dass die Regeln

konstruiert sind, denn er ist Teil jener Welt,

in der diese gemacht werden. Er kann die

Regeln interpretieren, flexibel mit ihnen

umgehen, er kann ihren Geist wahren,

indem er sie nicht buchstabengetreu befolgt

und so weiter. Sie kennen das bestimmt aus

Ihren Interviews.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

BOLTANSKI: Wenn Sie mit Verantwort-

lichen sprechen, haben Sie dann noch nie

gehört »Das war am Rande des Erlaubten«

oder »Wenn ich mich wortgetreu an die

Regeln gehalten hätte, dann hätte ich das

nie geschafft«?

ZEIT: Ja, da schwingt sogar Stolz mit.

BOLTANSKI: Aber gewiss! Auf den Mut,

auf das Unbotmäßige. Wohingegen die

Beherrschten daran erkannt werden, dass

sie die Regeln bis aufs Wort befolgen

müssen. In Wahrheit tut freilich niemand

exakt das Vorgeschriebene.

ZEIT: Hätten Sie ein Beispiel?

BOLTANSKI: Viele! Etwa aus der

Arbeitssoziologie. In der modernen Fabrik,

die just in time produziert und liefert, darf

beispielsweise niemand irgendwelche Lager

haben, um sich ein wenig Spielraum zu

schaffen. Aber wir haben in unseren Unter-

suchungen herausgefunden, dass das

Management sehr wohl Ausnahmen zu

finden weiß, sich das Leben zu erleichtern.

Und die Arbeiter auch! Nur dass diese das

heimlich tun, und wenn ein Manager

vorbeikommt, werden die aufgesparten

Teile schnell auf einem Lastwagen ver-

steckt. So, und die Idee meines neuen

Buches ist eben die, dass über solche Über-

schreitungen offen gesprochen werden

sollte. Dass Regeln und Institutionen eben

Arrangements und nicht göttlich sind.

ZEIT: Ihr neues Buch heißt »Soziologie und

Sozialkritik«. Worin besteht die gesell-

schaftliche Rolle der Kritik?

BOLTANSKI: Der Ausgangspunkt des

Buches ist, dass die Gesellschaft Institu-

tionen braucht. Nicht weil sonst jeder

gegen jeden kämpfen würde. Ich bin da

nicht so pessimistisch wie die traditionelle

politische Theorie. Aber weil jeder wissen

muss, woran er ist. Wenn Sie zum Beispiel

einen Artikel schreiben wollen, aber Ihre

Kinder toben herum, wollen fernsehen,

Zimmerfußball spielen oder Rockmusik

hören, dann müssen Sie die Situation, die

Beteiligten und ihre Interessen definieren,

ihnen jeweils eine bestimmte Qualität

zumessen. Sie entscheiden darüber, was

jetzt wichtig ist.

ZEIT: In der Gesellschaft ist das genauso?

BOLTANSKI: Das Problem ist, dass in der

Gesellschaft kein menschliches Wesen auf

Dauer diese Autorität haben kann. Jeder

Mensch hat einen Körper, steht in Zeit und

Raum und auf seinem Standpunkt. Wie soll

er da eine über-individuelle Autorität

haben? Andererseits können wir nicht in

einer Welt leben, in der es keine stabilen

Bestimmungen dessen gibt, was als real

gilt. Also brauchen wir ein Wesen ohne

Körper, ein im körperlichen Sinn nicht

existentes Wesen.

ZEIT: Die Götter.

BOLTANSKI: Oder den Staat. Institutionen

eben. Sie geben an, was als Realität gelten

soll. Sie unterscheiden zwischen Lärm und

Musik, oder zwischen dem, was gut für

Europa ist und was nicht. Das Problem ist

nur: Körperlose Wesen können nicht

sprechen. Sie brauchen Sprecher. Die

unterscheiden sich schon äußerlich von

anderen Menschen, etwa durch die

Uniform, durch Abzeichen und Anzüge.

Freilich kann man immer Zweifel hegen,

wer da gerade spricht: Ist es die

Institution? Ist es doch nur das

Individuum?

ZEIT: Ist das die Aufgabe der Kritik?

BOLTANSKI: Eine ihrer Aufgaben. Eine

gute Gesellschaft ist diejenige, in der zwar

Institutionen existieren, sodass nicht ohne

Unterlass alles und jedes neu verabredet

werden muss, aber in der diese

Institutionen zugleich und pausenlos

kritisiert werden können. Ein Universum,

in dem nur die Institu-tionen das Wort

fuhren, wäre eindimensional.

ZEIT: Und bewegungslos.

BOLTANSKI: Weswegen es das in

Reinform auch nicht geben kann. Ich

diskutiere darüber viel mit meinen

Kollegen von der Anthropologie und

behaupte: In jeder Gesellschaft gibt es

Kritik, mal mehr, mal weniger, aber

eindimensional ist keine.

ZEIT: Wie weit gehen Sie, wenn Sie sagen,

Institutionen sind letztlich sozial

konstruierte Fiktionen?

BOLTANSKI: Man spricht ja gern davon,

dass alles Mögliche nur soziale

Konstruktion sei. Aber für die Gesell-schaft

ist es nötig, dass diese Konstruk-tionen

fixiert werden, man könnte sagen:

essentialisiert, sodass sie also eine Essenz

werden, auf die man sich verlassen kann.

ZEIT: Ein Beispiel?

BOLTANSKI: Wenn jemand sagt: »Das hier

ist ja kein echtes Seminar«, dann gibt es

eine Vorstellung davon, was ein echtes

Seminar ist.

ZEIT: Eine Wahrheit.

BOLTANSKI: Aber nicht eine, die vom

Himmel gefallen ist. Sie muss jederzeit

kritisiert werden können.

ZEIT: Und ist selbst ein Werkzeug der

Kritik.

BOLTANSKI: In dem neuen Buch

unterscheide ich mehrere Formen der

Kritik. Die reformistische Kritik zeigt

beispielsweise, dass die Wirklichkeit nicht

der Selbstbeschreibung der Institutionen

entspricht. Zum Beispiel: »Man hat die

Wahl gefälscht.« Diese Kritik prangert

etwas an, geht aber auch mit etwas

Bestehendem konform, nämlich mit dem

Prinzip fairer Wahlen. Sie bestärkt die

bestehende Ordnung.

ZEIT: Und die radikale Kritik?

BOLTANSKI: Ihr Ausgangspunkt ist das

existenzielle Erleben. Sie bringt es zur

Sprache, sie bringt es in die Realität. Wobei

ich glaube, dass das vor allem in der Kunst

möglich ist.

ZEIT: Sie dichten und schreiben

Theaterstücke.

BOLTANSKI: Ich muss dort nicht den

Zwängen des Argumentierens folgen. Das

Schöne am Theater ist, dass Sie das

Gegenteil dessen sagen können, was Sie

denken. Sie müssen das Gesagte nicht

rechtfertigen.

ZEIT: In der Literatur ist die Kritik also

freier als außerhalb?

BOLTANSKI: Ja, sie ist anderswo sehr

strengen Regeln unterworfen. Sie wird

normalisiert. Nehmen Sie zum Beispiel

Leserbriefe, in denen sich Menschen über

Ungerechtigkeiten beschweren; ich habe

das einmal untersucht. Da wird

unterschieden, welche Beschwerde seriös

ist und welche offenbar von einem

Verrückten stammt. Also müssen Sie Ihr

Anliegen so formulieren, dass Sie keiner für

verrückt halten könnte. Eine Grenze der

Kritik.

ZEIT: Was wäre das Projekt, das sich

gegen Verhältnisse von Abhängigkeit und

Unterdrückung in Stellung bringen ließe?

BOLTANSKI: Projekte entstehen erst in

den Revolten.

ZEIT: Nicht vorher?

BOLTANSKI: Nur in wenigen Köpfen.

Aber die Geschichte der Französischen

Revolution und später der Arbeiter-

bewegung zeigt, dass es der Empörung

bedarf, damit neue Ideen entstehen. Sie

finden diesen Gedanken letztlich schon bei

Friedrich Schiller und natürlich bei Karl

Marx. Die Entfremdung ist so groß, dass

man noch nicht einmal weiß, was das Gute

ist. Nur das Böse ist allzu sehr bekannt.

Nein, man fängt stets erst mit dem an, was

man nicht will. In der Negativität.

ZEIT: Es gibt vieles, was Sie von dem

Philosophen Alain Badiou trennt...

BOLTANSKI: Alles!

ZEIT: ... nur eben das nicht.

BOLTANSKI: Und wissen Sie auch,

warum? Weil er von Jean-Paul Sartre

kommt, der uns gelehrt hat, dass das

Positive aus der Negativität entsteht.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE GERO VON

RANDOW

DIE ZEIT, Juli 2010

© strapp 2011